社員を知る

品質管理は安全を守る最後の砦。

知識と経験を増やし、

常に努力を続けたい。

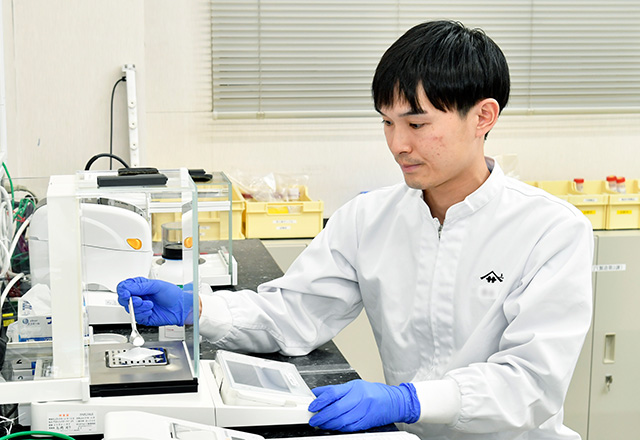

M.Nさん医薬品品質管理・品質保証職

医薬・化成品事業部 医薬・化成品品質管理室

2013年入社

専攻分野:生物資源環境科学府 生命機能科学専攻 修了

学生時代はアミノ酸の必須性と生理作用機序に関わる研究に取り組む。技術職全般で就活をスタートし、自己分析から品質管理・品質保証を希望。若いうちから様々な業務を幅広く経験できるヤマサ醤油に入社。

医薬化成品品質管理室の業務は主に医薬品原薬(API)、化成品の製品出荷試験やこれらを製造する原材料の受入試験になります。原薬の品質管理においては品質確保を目的としたGMP(Good Manufacturing Practice)を遵守する必要があり、SOP(標準作業手順書)に定められた手順に従い試験検査を実施しています。その中で私は医薬品原薬(API)、化成品の品質管理業務と新規開発品の試験方法の開発をしています。医薬品原薬(API)、化成品の品質管理業務では、オペレーターの方々が試験業務を円滑に行えるようにSOPの制定及び改善などの変更管理業務、顧客へ提出する試験成績書(CoA)の作成、手順等から外れたときの逸脱対応を行っています。新規開発品の試験方法の開発では、試験方法を検討した後に分析法バリデーションを実施しています。分析法バリデーションとは、開発した試験方法が妥当であるのか、SOPに定められた分析条件に従うことで誰が試験を担当しても同じ結果が再現できるのか検証(バリデート)することです。試験方法の種類および使用目的に沿ってバリデーションの内容を計画し、真度や精度など必要なパラメータに対して評価しています。

幅広い知識と経験が問題を解決すると実感。

日本薬局方の改正により、製造工程において有機溶媒を使用する場合は、規格および試験方法を設定して管理をする必要が出てきました。そこで、これまで規格及び試験方法がなかった製品に対して、使用している有機溶媒の残留を評価する試験方法を検討し、規格および試験方法を設定して、分析法バリデーションを実施することとなりました。評価する有機溶媒や製品の特性を理解して、試験条件の検討を進めていきます。しかし、ある有機溶媒の特性により、目標とする再現性や添加回収率が得られませんでした。上長に相談すると、まったく別の装置を用いた手法が提案されました。その手法で検討を進めてみると、目標とする再現性や添加回収率が得られ、分析方法を設定することができたのです。この経験から、色々な問題解決のためには、幅広い知識と経験が必要だと感じました。

目標は安心して業務を任せられる人。

規格や試験方法の検討の際には、開発や製造、品質保証部門の方と進捗や懸念点を共有し、異なる視点で意見を頂くなど、積極的にコミュニケーションをとるようにしています。今後は試験方法に関する専門知識を増やすこと、また、日本薬局方の改正等の内容をフォローして知識をアップデートしていき、自部署や他部署の方から頼りにされ、安心して業務を依頼してもらえるよう努力していきたいです。

自己評価する入社後からの成長度

入社時

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

成長を実感

成長点数:6点、理由とキッカケ

ある1日の流れ

8:00

出社後、To Doリストの確認、試験記録の確認、試験成績書の確認

9:00

試験方法検討

12:00

昼休憩

13:00

会議、変更管理対応

15:50

業務終了(育児時短制度を利用しています)